原先生コラム

源頼朝と出雲国

原慶三(中世史部会専門委員)

文治5年(1189)6月15日、この日以前に杵築大社神主内蔵資忠が鎌倉の源頼朝のもとを訪れていた。資忠は国造と同じ出雲氏の一族であったが、文治2年5月3日に国造出雲孝房に代わって杵築大社惣検校(神主)職に任命されている。頼朝から任命権を持つ杵築大社の領家である藤原光隆に働きかけて実現したものであろうが、その前提として資忠と頼朝の間に関係がなければならない。

承元2年(1208)11月には資忠の子孝元が杵築大社権検校に任命されているが、幕府(三代将軍源実朝)から領家藤原雅隆に働きかけをした結果であった。孝元の父資忠は頼朝の時代に大功があった(関東祈祷師)ので、権検校職に任命されたとする。同時に孝元は出雲国内で数ヵ所の地頭職を拝領した。地頭職といえば幕府が謀反人跡などに任命することが多いが、今回は権検校職と同様、幕府が荘園領主や知行国主に働きかけて実現したものである。頼朝と出雲国というと関係は薄そうであるが、頼朝が京都の朝廷との交渉に度々派遣した雑色の長・時沢は出雲国の出身であった。

頼朝は久安3年(1147)に源義朝と藤原季範の娘由良御前との間に生まれた。季範の一族の女性は待賢門院(鳥羽天皇中宮)やその娘で後白河の一歳上の同母姉上西門院(統子内親王)に仕えていた。頼朝は統子内親王が保元3年(1156)に後白河天皇の准母として立后された際には皇后宮権少進となり、翌年の院号宣下の際には上西門院蔵人に補任されている。

現在の松江市本庄町を中心とする地域は、12世紀後半には上西門院領長海荘となっていた。母待賢門院から譲られたものであろう。院政期には天皇の御願寺が次々と建立されたが=六勝寺、その一つ円勝寺は唯一女院待賢門院の御願寺として大治3年(1128)に建立された。次いで待賢門院の子崇徳天皇の御願寺成勝寺が保延5年(1139)に建立された。出雲国揖屋社と飯石社は成勝寺に寄進されて成立した荘園である。

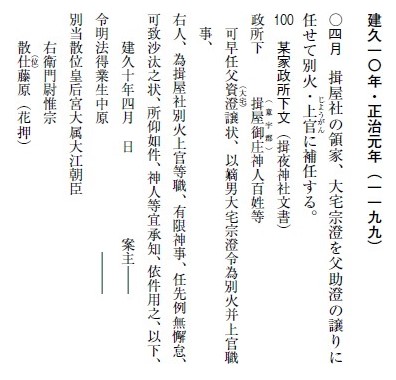

揖屋社の領家は藤原(日野)資憲であり、12世紀後半の揖屋社別火は「助安」「助澄」とその名前に「すけ」の字を付けている。資憲は保延4年には隠岐国司であったが、杵築大社神主内蔵資忠は隠岐国在庁資忠としての一面も有していた。資忠は藤原資憲を介して中央政界との関係を持ったと思われる。資憲は崇徳天皇の側近であるとともに、父鳥羽院の院司としてもみえている。

保元の乱(1156)で崇徳上皇は破れて讃岐へ配流され、資憲も出家して日野氏惣領の地位は弟資長に交替したが、資憲(勘解由次官入道)は揖屋社領の一方の傍示が国衙により抜き取られた際には荘官を率いて傍示の再設置を行っている。またその女子は平忠盛の子教盛との間に通盛・教経・教子を産み、教子娘重子は後鳥羽院との間に順徳天皇を産んでいる。

藤原光隆は父清隆(知行国主)の下で出雲国司(国守)を務めたが、清隆は鳥羽天皇の乳母となった女性(光隆母)や待賢門院女房となった女性を妻とし、自身も待賢門院政所別当を務めている。頼朝と資忠の関係が生まれたきっかけについては史料を欠いているが、因幡国の長田実経の場合、平家に同心しながらも頼朝から許され、所領を安堵された。頼朝が平治の乱(1159)後伊豆国に配流された際に、実経の父資経が使者資家を派遣したことの恩義を忘れなかったためであった。「資経」「資家」の2人とも「資」の一字を付けていることが注目される。資忠と頼朝の関係も同時期に生まれたものであろう。

長海荘は文治5年に上西門院が死亡すると後白河院が継承し、後白河の死後はその娘宣陽門院領となった。宣陽門院領の大半は後深草天皇に譲られ持明院統の荘園となった。

文永8年(1271)の杵築大社三月会頭役結番帳には長海本庄50町と長海新庄51町5段がみえる。長海庄成立時にはその一部が不輸権(年貢免除)を認められ、その周辺地域は臨時雑役のみ免除されていた。それが周辺の開発が進むとともに、不輸権の適用範囲が拡大した時点で本庄と新庄に分かれたのであろう。能義郡富田庄からは富田新庄が独立し、神門郡神西(園山)庄は神西本庄と神西新庄に分かれている。前者の場合は新庄の面積は狭いが、後者では新庄の方が田数が多く、そのため本庄と新庄に分かれた形となっている。

長海本庄の地頭は「持明院少将入道(基盛)」である。基盛は関東祗候人出身の将軍宗尊親王近習であった。且つ、その母は有力御家人二階堂行頼の娘で、関東御領(幕府直轄領)丹波国大沢庄の預所・地頭(母から継承)でもあった。長海本庄についても同様のことが想定できよう。すなわち、皇室を本家とし、領家は幕府で、幕府が基盛を預所兼地頭に任命していたのではないか。出雲国守護を子である頼泰に譲って引退していた佐々木泰清は弘安5年(1282)には本庄で頓死した。関東御領と出雲国守護の関係が伺われる。

新庄については地頭の記載が無いが、正和元年7月7日六波羅下知状写によると地頭は置かれず、徳大寺氏の本所一円領であった。徳大寺氏は待賢門院の同母兄実能に始まり、その子公能と娘忻子はそれぞれ崇徳天皇の蔵人と後白河天皇の中宮となった。公能の子実定は統子内親王が後白河の准母として立后された際には皇后宮権大夫となった。

この実定が建久2年に53歳で死亡した際には、頼朝は歎息したという。実定は関東に由緒のある人物として日頃重んぜられ、頼朝の側近梶原朝景・景時兄弟もその恩沢に浴していた。景時は文治元年12月以前に、頼朝の推挙により実定の知行国である美作国の目代に起用されていた。

長海本庄から独立した長海新庄は徳大寺家と幕府(頼朝)との関係を背景に地頭不設置=本所一円地となったと思われる。室町院領加賀国熊坂庄は室町院の死後、昭慶門院領となり大覚寺統の支配下に入ったが、弘安10年10月の関東下知状によると、「領家・地頭両職共以関東進止也」とある。熊坂庄は文永十年に預所と地頭大見氏との相論の結果、領家方と地頭方に和与中分されている。その後、弘安3年に領家方は東福寺に寄進され、東福寺領として続いていくが、東福寺に残った元徳4年の関連史料をみると、領家方預所を「領家徳大寺家雑掌」と記している。これを弘安10年の「領家・地頭両職共以関東進止也」という表現との整合性を図ると、地頭のみならず領家も幕府の支配するところで、幕府は領家方を東福寺に寄進したが、東福寺は得分を得るのみで、実際の支配は徳大寺家雑掌が行っていたのである。長海新庄の領家が徳大寺家であったことも同様の背景=幕府が領家を支配していたことが想定される。現在の長海(中世は長海新庄に属した)に残る「武蔵坊弁慶誕生」にまつわる伝説の背景もこの点にあったであろう。

熊坂庄は平安末期には八条院(鳥羽院と美福門院の子)領で平頼盛が支配を行っていた。頼盛は清盛の異母弟で、母は頼朝の助命を行ったことで知られる池の禅尼であった。頼盛は忠盛(待賢門院別当)の嫡子であったが、白河院の子ともいわれる清盛がその母(祇園女御の妹)とともに忠盛の庇護下に入ると、清盛が平家一門の中心となった。頼盛は平家滅亡後も頼朝から八条院領の荘園を安堵されるなど厚遇されたが、その所領は後に関東御領に組み込まれている。

神門郡神西(薗山)庄もまた、待賢門院ならびに源頼朝との関係を有していた。治承元年(1182)7月20日に、吉田経房が薗山荘に前馬允以親以下10人の使者を海路瀬戸内海を経由して派遣している。「以親」は現地に派遣され荘園の経営にあたる御使であろう。

次いで、『吾妻鏡』文治2年7月18日条によると、薗山荘前司師兼が任憲大徳を通じて下司職を望んだのに対し、源頼朝は吉田経房に宛てて本の職に還補すべきことを述べた手紙を師兼に与えている。ただし、任憲が訪ねて頼朝がその存在を知ったのは文治4年11月9日の事であり、どちらかの記事の年次が誤っている可能性が大きい。任憲は頼朝の母の舎弟祐範の子である。祐範は伊豆国に配流された頼朝に援助をしていた。

すでに述べたように頼朝は皇后宮権少進ならびに上西門院蔵人に任命されたが、吉田経房も同時期に皇后宮権大進、上西門院判官代に任命されており、このことが、挙兵後の頼朝と経房の密接な関係につながったとされる。

経房が薗山荘の支配権を得たのも上西門院との関係からで、それが故に師兼は頼朝に経房へのとりなしを依頼・実現したのである。経房はその当時、5歳年下の頼朝と朝廷との仲介役を務めている。冒頭に述べた内蔵資忠も頼朝との関係から杵築大社神主に任命されたが、文永11年末に出雲国知行国主となり大社造営に当り、三年目の建治元年(1276)に死亡した吉田経俊は経房の曾孫にあたる。源頼朝と出雲国の関係の背景となったのは、待賢門院ー上西門院系の人々と頼朝の関係であった。

この記事に関するお問い合わせ先

文化スポーツ部 松江城・史料調査課

電話:0852-55-5959(松江城係)、0852-55-5388(史料調査係)

ファックス:0852-55-5495

お問い合わせフォーム

更新日:2023年02月01日