長谷川先生コラム

米1石は、銭1貫文か

長谷川博史(中世史部会専門委員)

「銭1貫文は銅銭1,000枚(1,000文)を意味しますが、私たち現代人から見ると、それがどのくらいの価値であるのか、にわかには見当がつきません。

中世日本には、「一石一貫(米1石=銭1貫文)」という換算方法がありました。ただしこれは、米の売買価格ではなく、多様な表記の納税基準額を統一的に管理するため、便宜的に用いられたものではないかと思われます。米の収穫状況や品質が大きく異なり、枡の大きさもさまざまであった中世社会において、このような大雑把な換算方法のみによって、納税者と課税者の双方が納得できたとは思えません。実際は、どうなっていたのでしょうか。松江地域の事例によって、確認してみたいと思います。

永禄7年(1564)12月28日、毛利元就は、一行状(いっこうじょう)とも称される正式な文書形式を用いて、益田藤兼に出雲国島根郡生馬郷(いくまごう。現在の東生馬町・西生馬町)の内100貫分の地を与えました(「益田家文書」『松江市史史料編4中世2』1186号)。当時、毛利氏は、尼子氏と戦うために、宍道湖岸の「あらハひ崎」(現在の天倫寺背後の丘陵一帯)に城郭を構えて本陣としていましたので、元就は生馬郷から比較的近くにいたと考えられます。益田藤兼は、石見国を代表する国衆の当主です。

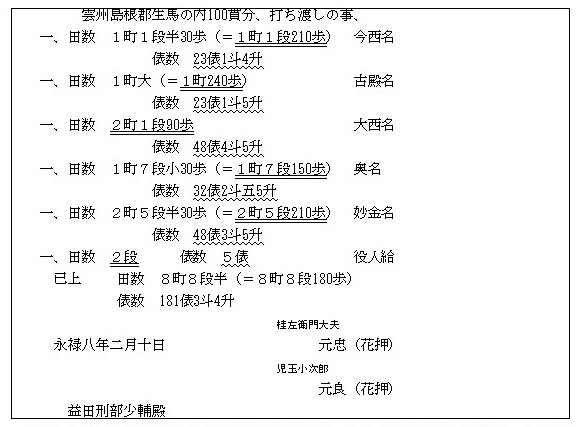

永禄8年(1565)2月10日毛利氏奉行人連署打渡状(「益田家文書」東京大学史料編纂所所蔵)

(『松江市史史料編4中世2』1192号)

さて、この権益が実際に益田氏へ渡されたのは、翌永禄8年2月10日のことでした。写真は、その時に益田氏が受け取った打渡状(うちわたしじよう)です。差出人の桂元忠・児玉元良は、いずれも元就の家臣です。気になるのは、元就が正式な文書を発給してから、40日ほど時間がたっていることです。戦争中であることも理由の一つと考えられますが、この打渡状には、益田氏へ納められる米の分量およびそれらを生産する田地の面積が、かなり細かな数値で示されており、それらの確定に手間がかかった可能性も否定できないと思われます。

ここで毛利氏が益田氏に与えた権益は、銭100貫文分と称しながら、実際には米の俵数に基づいて年貢が納められることになっていたことがわかります。そのため、「一石一貫」になっているかどうかわかるかもしれませんので、少し詳しく見てみます。わかりやすくするために、主な数値を算用数字で表記しておきます。

これによれば、年貢徴集・納入の基礎単位ごとに、それぞれ田地面積(田数)・年貢量(俵数)が列挙され、最後に「已上(いじょう)」として合計数が記されています。試みに、二重下線で示した6件の田地面積を合算してみると、8町8段180歩になりますので、合計数を算出した打渡状作成者の計算は正しいことがわかります。

さて、問題の米の分量ですが、俵数で示されているので、そのままでは石高がわかりません。ともかく、下線(波線)で示した6件の俵数を計算してみると、合計が179俵と1石3斗4升になります。打渡状に記された合計の俵数181俵3斗4升に計算間違いがないと仮定した場合、2俵=1石であれば両者は一致します。したがって、この打渡状に記された俵数は、5斗入りの俵を使用することを前提に作成されている可能性が想定されます。

もしもこれが正しいとするならば、181俵3斗4升とは、90石8斗4升であったことになります。毛利氏から「100貫分」として給与された益田氏が実際に受け取る年貢は、90石8斗4升であったことがわかります。すなわち、銭1貫文=米0.9084石(9斗8合4勺)、逆に米1石=約銭1.101貫(1貫101文)となります。

やや込み入った説明となりましたが、その土地の領主が給与・安堵された額面が銭100貫文であったとしても、米100石を受け取れるわけではなく、実際には、土地の管理にどの程度関わるのか、年貢を米で納めさせるのか銭で納めさせるのか、納められる額をどのように設定するのか、まさに多種多様であって、「一石一貫」が相当に幅のある概算にすぎないことは、自明のことであったと思われます。最終的な実際の収納額にいたっては、一層不安定な実態があったものと推測されます。

これは、額面が石高表示である場合も同様で、仮に100石分の土地を給与・安堵されたとしても、必ずしも米100石や銭100貫文を徴収できる権利を意味しなかったと考えられます。田地とは別に、分米表記ができない畠が混じると、さらに額面と実態との関係は見えにくくなります。先例をふまえた現地での綿密な交渉・説得なくしては、実際の年貢高の額や形態を決められなかったと推測されます。

さらに、益田氏が生馬郷内100貫分を獲得した16世紀半ばは、銭の価値そのものが大きく揺らいでいたことも重要です。もともと、銭100文分として使用される「一緡(ひとさし)」の多くが銅銭96から97枚であったように、中世の人々の金銭感覚は現代人とはかなり異なっていますが、16世紀にはすでに撰銭(えりぜに)行為が社会全体に広まり、仮に銭によって年貢を受け取ったとしても、その銭が良質なもの(精銭(せいせん))か、価値の低いもの(鐚銭(びたせん))かによって、まさに雲泥の差がありました。

ちなみに、中世の商業取引における米の価格は、さらに大きな幅があり、激しく変化しています。度量衡の不統一、凶作・飢饉の多発、銭貨価値の動揺などにより、この時代は実質的な物価変動を推計する尺度すら曖昧です。あらゆる意味で、当時の領主たちが土地からの収取分によって財政を維持していくことは容易なことではなく、また年貢を納める現地の住人たちは過重な課税を防ぐための苦労が絶えなかったと推測されます。

このように、中世の貨幣価値を知ることはきわめて困難と言わざるをえないようです。中世の銭1貫文は、75,000円程度という試算もあれば、約300,000円という見方まであります(本郷恵子『買い物の日本史』角川ソフィア文庫、2013年)。しかし、このようなきわめて不安定で不明瞭な価値基準そのものが、むしろ中世の人々の考え方を知る得難い手がかりでもあると言えるのではないでしょうか。

この記事に関するお問い合わせ先

文化スポーツ部 松江城・史料調査課

電話:0852-55-5959(松江城係)、0852-55-5388(史料調査係)

ファックス:0852-55-5495

お問い合わせフォーム

更新日:2023年02月01日