西田先生コラム

源氏の御曹司、松江に死す

西田友広(中世史部会専門委員)

祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。『平家物語』は、このよく知られた一節に続けて、奢れる人も久しからず、猛き者もついには滅ぶと、「盛者必衰の理」を語ることから、平清盛一門の栄華と滅亡を描きはじめる。

『平家物語』はこの冒頭の部分に、滅びてしまった奢れる人・猛き者の実例を列挙しているが、その中に「康和の義親」が含まれている。康和(1099―1104)は堀河天皇の時代の年号、義親は八幡太郎として知られる源義家の嫡子で、鎌倉幕府を開いた源頼朝の曾祖父にあたる。義親は源氏の御曹司であった。

源義親の蜂起

義親は朝廷から対馬守に任じられて九州へ赴任したが、九州で殺害や略奪を行ったうえ、朝廷から派遣された使者を殺害し、康和4年(1102)12月、隠岐へ流刑とされ、翌康和5年3月、義親は隠岐へ送られた(ただし、史料によっては隠岐へ渡らず出雲にとどまったとする説もある)。

ところが、嘉承2年(1107)6月、義親は出雲へ渡り、出雲守藤原家保の目代(代官)らを殺害して年貢などを奪い、「蜘戸の岩屋」に「城」を構えて立てこもったという。「蜘戸」は現在の松江市美保関町の雲津浦のことで、『出雲国風土記』では「久毛等浦」と記され、船10艘が停泊できると記されている。雲津浦は隠岐への公式ルートであった「千酌浜」(美保関町千酌)や、船30艘が停泊できるとされた「質留比浦」(美保関町七類)よりは小規模であると考えられるものの、古代において港として知られていた。また江戸時代には、隠岐の目貫(隠岐の島町)まで35里で、島後への最短距離の港であり、美保関・加賀浦と並ぶ港であった。

(『史料編中世1』20号)

義親が立て籠もった当時の雲津浦も、山陰沿岸を通って若狭湾から琵琶湖を経由して京都へ向かう東西の日本海水運と、出雲・隠岐を結ぶ南北の水運との結節点の一つであったと考えられる。義親が奪ったという年貢なども、水運ルート上の重要な港としての雲津浦に集積されていたものだったのかもしれない。

義親が蜂起した時、近隣の国々にも義親に味方した者がおり、義親と共に追討され、首を切られた者が十二人あった。義親の蜂起は、単独的な行動ではなく、その背後に国を超えた範囲にわたる味方が存在していたのであるが、その中に隠岐の勢力が含まれたことは確実であろう。

一方、目代を殺害された出雲守の藤原家保は、当時、朝廷の最高権力者であった白河院や、その子供の堀川天皇と親しかったため、豊かな国である「大国」に次ぐ「上国」であった出雲の受領(国司)となっていたと考えられる。義親が蜂起した嘉承2年(1107)は、家保の出雲守の任期の最終年に当たっている。受領としての家保の仕事は、出雲で生産された富を京都にもたらすことであり、出雲国内の有力者との間には対立が存在していたと考えられる。

義親の隠岐への流刑の原因となった九州での行動がそうであったのと同様、出雲での義親の蜂起には、受領の家保と国内の有力者との対立を前提に、義親が家保と対立する勢力に大将として担ぎ出されたという性格があったものと考えられる。

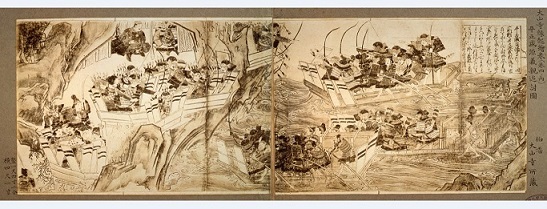

「大山寺縁起絵巻巻四ノ内平正盛源義親追討図」(東京大学史料編纂所所蔵台紙付写真)

平正盛による義親追討

義親の蜂起に対し朝廷は、同じく嘉承2年(1107)年の12月19日に、因幡守であった平正盛に義親の追討を命じた。

正盛は武士として初めて太政大臣にまで昇った平清盛の祖父にあたり、初めは白河院の近臣であった藤原為房や藤原顕季に仕えていたが、嘉保元年(1094)頃には隠岐守に任じられ、受領の地位に至った。その後、永長元年(1097)に白河院の娘の菩提所に所領を寄進したことをきっかけに、白河院の近臣となり、嘉承元年(1106)年に因幡守に任じられていた。

正盛の直属の兵力は240から250人ほどで、一族や、正盛の所領があった伊賀国の住人らによって構成されていた。正盛は朝廷からさらに、出雲・因幡・伯耆・隠岐と石見または備後の五か国の武士の動員を命じられており、因幡・伯耆で軍勢を動員し、年が明けた嘉承3年(1108)正月6日に出雲に到着した。

合戦は短期間で決着がつき、正月19日には義親を討ち取ったとの報告が京都に届き、29日には正盛が義親らの首を携えて京都に入った。朝廷は正盛の入京を待たず、正盛を因幡守から、より豊かな国の受領である但馬守に任命してその功績を賞した。義親追討の恩賞として、白河院は正盛を、正盛の当時の立場からすれば破格の但馬守に任命したのであり、これ以降、平氏は急速に成長してゆく。

義親の死後

義親が追討された後、嘉承3年(1108)正月に行われた朝廷の人事では、正盛の但馬守任命以外にも、白河院の意向に基づく人事が行われ、出雲・伯耆・因幡・但馬・丹後と山陰諸国の受領が白河院の近臣によって占められ(隠岐・石見は不明)、白河院とその近臣によって、秩序の回復が行われることとなった。

一方、義親が追討された時、その子の為義は13才であり、義親の父義家は義親の追討に先立って嘉承元年(1106)に没していた。これ以降、源氏は一族の内紛もあって衰退を余儀なくされる。為義の子義朝は下野守を経て保元の乱後には左馬頭にまで昇進するが平治の乱で敗死してしまう。義親の曾孫にあたる頼朝が平氏を滅ぼしたのは、義親追討から80年近い時間が過ぎた後である。

ところで、義親追討から九年が過ぎた永久5年(1117)、義親を名のる人物が越後国に現れた。その後も大治5年(1130)までの間に常陸国や近江国などで義親を名のる人物が現れた。受領と国内有力者との対立を背景に蜂起した義親には国を超えて味方した人々がいたのであるが、社会における受領さらには朝廷への批判や反発が義親の生存説の背景にあったと考えられる。

現在、義親が城を構えて立て籠もったという松江市美保関町雲津にある覚源寺には、義親を葬ったものとの伝承をもつ石造の五輪塔がある(『美保関町誌』)。また、1993年(平成5年)に刊行された『出雲市大津町史』によれば、出雲市内に義親の子孫であるとの伝承をもつ家があるという。

こうした伝承が存在するという事実は、義親の蜂起が孤立したものではなく、出雲国を中心とした地域社会の人々の思いに支えられていたことを示しているのかもしれない。

この記事に関するお問い合わせ先

文化スポーツ部 松江城・史料調査課

電話:0852-55-5959(松江城係)、0852-55-5388(史料調査係)

ファックス:0852-55-5495

お問い合わせフォーム

更新日:2023年02月01日