生活保護

生活保護の概要

はじめに

生活保護とは、日本国憲法第25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」という理念を基に、現在生活に困っている人に最低限度の生活を保障し、自分の力で生活していけるようにする制度です。

適正な保護のためには、保護を受けようとする方の能力や持っている財産及び他の法律や制度を活用していただくことが必要です。また、民法上の扶養義務者(親・子・兄弟姉妹)などからの援助を受けていただくことが可能かどうかについて、DVなどの特別な事情を考慮したうえで扶養義務者に確認させてもらうことがあります。精一杯努力をしても、国が決めた最低限度の生活ができない方のために生活保護制度があるのです。

生活保護の種類

生活保護には次の8種類の扶助があり、世帯の生活困窮の状況に応じて受けることができます。

- 生活扶助:食費、光熱費、被服費など日常の暮らしに必要な費用

- 住宅扶助:家賃、地代、住宅補修の費用など

- 教育扶助:義務教育に必要な学用品代、給食費、通学費など

- 介護扶助:介護保険法による介護サービスなどの費用

- 医療扶助:医療費、入院時食事代、治療材料代、通院交通費など

- 出産扶助:出産のための扶助

- 生業扶助:高等学校の就学費用、小規模な商売を始めたり資格や技術を身に付けたりする費用など

- 葬祭扶助:葬祭のための費用

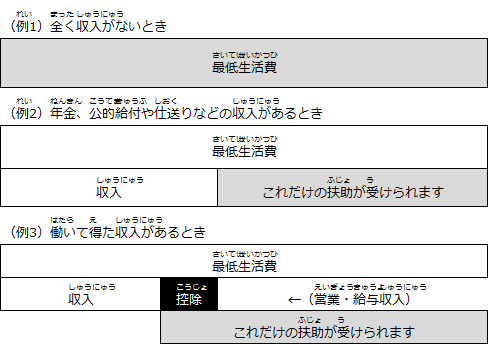

保護費の計算のしかた

国の決めている基準(最低生活費)と、世帯の収入を比べて不足している額を保護費として支給します。保護基準の中には世帯が最低限度の生活を営むのに必要なものはすべて含まれていますので、家計の中で計画的にまかなうことが必要です。

生活保護の相談と申請

相談・申請の手順

生活福祉課では、保護を受けようとする方々の個々の実情にあわせた相談・助言を行ったうえで申請を受け付けています。そのため、生活保護を受けようと思われる方は、まず、お住まいの地区の担当民生委員さん、あるいは生活福祉課の面接相談員とよくご相談をしてください。その相談内容によっては、生活保護以外の制度利用や他の機関の紹介をする場合もあります。

また、生活相談にはある程度の時間を要することから、相談者が重なる場合もありますので、なるべく電話での予約をおすすめします。

相談・申請に必要なもの

相談や申請を円滑に行うために、なるべく下記のものをお持ちください。

- 印章(認印可)

- 給与明細書

- 年金振込通知書

- 預金通帳

- 扶養義務者の連絡先が分かるもの

- 健康保険証

- 各種手帳(身体障がい者・療育・精神障がい者保健福祉)

- 福祉医療証(障がい・ひとり親)

- 家賃が分かるもの(借家の場合)

- そのほか生活状況が分かるもの

生活保護が決定されるまで

生活保護申請を受け付けたら、保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために調査を行いますのでご協力ください。調査期間は原則14日、特別な理由がある場合には30日まで延長できることになっています。調査の内容は下記のとおりです。

- 預貯金、生命保険などの額、内容

- 土地、家屋、田畑など不動産の所有

- 自動車など動産の保有

- 給与、公的な手当、年金などの収入

- DVなどの特別な事情を考慮したうえで、民法上の扶養義務者(親子兄弟姉妹)への援助可能性の照会

- 健康状態(病状)

- 生活実態(訪問します)

- 負債等の有無及び額、内容

- 民生委員の意見

- そのほか生活保護の実施に必要なこと

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 生活福祉課

電話:0852-55-5305

ファックス:0852-55-5693

お問い合わせフォーム

更新日:2023年10月20日