平成30年度全国学力・学習状況調査及び県学力調査結果公表について

目次

- 松江市教育委員会の基本的な考え方

- 松江市の学力の現状と対策(概要)

- 保護者・地域の皆さまへ

- 公表するにあたって留意した事項

- 調査対象の児童生徒数

- 調査問題

- 松江市全体および各校の調査結果

1.松江市教育委員会の基本的な考え方

これまでの経緯

全国学力・学習状況調査(以下「全国学力調査」と言う)については、平成19年度から文部科学省において実施されてきました(平成23年度は東日本大震災のため中止)が、松江市教育委員会では、かねてからこの調査における松江市全体の結果を市民の皆様へ公表してきました。そのような中、従来「市町村教育委員会は、域内の学校の状況について、個々の学校名を明らかにした公表は行わないこと」としていた文部科学省の方針が、平成26年度から全国学力調査の学校別結果を「教育上の影響等を踏まえ、必要性について慎重に判断した上で」、それぞれの市町村教育委員会で公表できることになりました。

基本的な考え方

上記の経過を踏まえ、平成26年度に開催した教育委員会会議で審議を行った結果、5名の教育委員の総意によって、以下の理由により全国学力調査における松江市全体の調査結果に加えて各学校の調査結果も公表することとし、島根県学力調査(以下「県学力調査」と言う)についても同様に公表しました(実受検者が10名以下の学校を除く)。そして、平成30年度においても、同様に公表することとしました。

なお、島根県学力調査は12月に実施されることから、全国学力・学習状況調査とは時期をずらし、2月末を目途に公表することとしました。

(注意)小規模の学校においては、1人当たりの学力調査における正答数と意識調査における肯定的回答数によって学年全体に与える影響が大きくなることをご承知おきください。

- 学校教育は公教育であり、子どもたちが育ち社会人となる途上の一過程です。その過程の時々に児童生徒が獲得する能力の質・量の大きさは、広く社会に認識される必要があります。従って、教育に地域特性があることを考慮しても、公的に行われた学力調査の結果を広く社会に公表することは教育機関あるいは教育委員会の社会に対する義務の一つであると考えます。そして、学力調査の結果を学校、さらには教員一人ひとりが、真摯に受け止め、各学校の教育施策や教員の授業改善を促し、バックアップしていくのが教育委員会の役割だとも考えています。

- 学校別の結果を公表することで過度の競争を招いたり学校の序列化につながったりする等の懸念があります。このような懸念を払拭するためには、調査結果を市民の方々に適切な様式でお知らせし、教育委員会としての説明責任を果たすことが必要と考えます。

- 松江市では、平成22年度から中学校とその校区内の小学校とを単位として全16校区(学園)で小中一貫教育を進めています。ここでは、小中9年間を見通した連携(たての一貫教育)に加えて、地域との連携(よこの一貫(環)教育)を推進しており、学校と地域や保護者、並びに教育委員会が一体となって子どもの教育にあたる体制を整えています。このような連携を有効に機能させるためには可能な限りの情報の共有化を図らなければなりません。国及び県の学力調査の結果は、学力の一部ではありますが、共有されるべき大切な情報の一つとして保護者や地域の方々に知っていただくことが重要です。

- 子どもたちが進路選択の際や社会に出た時に何らかの「競争」の場に出会うことは避けられません。そうした意味でも、子どもたちに早い時期から「切磋琢磨」する力を養うことも大切です。

- 本市全体の学力水準の向上のためには、従来行われてきた学力が充分に伸びていない子どもたちへの支援に加えて、中位及び高い水準に達している子どもたちの学力を的確に向上させることも肝要です。本市の学力調査結果公表に伴う分析や対策を効果的に施策に反映させることが重要であると考えます。

併せて、松江市教育委員会では今後取り組むべきこととして、次のことを考えています。

- 結果分析をしっかり行い、今後の重点施策を明確にする。

- 小中一貫教育を推進し、9年間を見通した指導を充実させる。

- 取組方針に基づき学校では授業改善や授業力向上に一層努めるとともに、松江市教育委員会ではこれを積極的に支援する。

- 生活意識調査の結果(抜粋)も併せて公表することを通して、地域や保護者の方々には学校の実態を踏まえた上での協力と連携をお願いする。

2.松江市の学力の現状と対策(概要)

現状

全国学力・学習状況調査

(注意)ここでは、今年度の全国学力・学習状況調査の結果概要をお知らせします。詳細につきましては、4ページの「7.松江市全体および各校の調査結果ア.全国学力・学習状況調査・小学校分析対策シート・中学校分析対策シート」をご覧ください。

ア小学校

強み

- 〈国語〉

- 国語ABとも「話すこと・聞くこと」「書くこと」の領域の正答率が全国平均と比べて高く、特に国語Bの「話すこと・聞くこと」は全国値を3.6ポイント上回り、授業における表現活動の工夫が各校で進められている。

- 国語Bの「考えをまとめて書く」「内容を整理して書く」といった以前から課題の見られた記述問題の平均正答率が全国平均を大きく上回り、改善傾向が見られた。

- 〈算数〉

- 算数Aでは「量と測定」領域の平均正答率が全国平均を2.4ポイント上回った。

- 〈理科〉

- 「生命」に関する領域が、全国平均を上回った。

- 短答式の問題の平均正答率が、全国平均を上回った。

課題

- 〈国語〉

- 国語Aの「読むこと」の領域の平均正答率は、全国と比べ1.8ポイント低く、課題が見られる。

- 〈算数〉

- 前年度改善傾向にあった「図形」領域の平均正答率が、今年度は全国平均を3ポイント下回った。

- 正答数の分布をみると算数ABともに上位層が全国に比べ少なく中位層が多い。

- 選択式の問題の正答率が低い。設問の内容を十分に理解できていない。

- 〈理科〉

- 「観察・実験の技能」において水溶液の重さを求めることに課題が見られる。

- 条件を読み取って実験の方法を考えたり、実験結果を検証したりすることに課題が見られる。

イ中学校

強み

- 〈国語〉

- 国語ABとも平均正答率は県平均をほぼ上回り、全国平均とほぼ等しい結果となっている。

- 「読むこと」の領域は、国語ABとも全国平均を上回っている。

- 〈数学〉

- 数学ABとも平均正答率は県平均をすべて上回っているが、全国平均と比べると下回る領域が多い。

- 数学Aでは「資料の活用」の領域、数学Bでは「図形」の領域が全国平均を上回った。

- 〈理科〉

- 「生物的領域」で全国平均を上回った。

課題

- 〈国語〉

- 国語ABの「話すこと・聞くこと」において、全国平均をわずかに下回った(A:0.7ポイントB:0.3ポイント)。

- 正答数分布は国語Bでは上位層が少なく、中位層が多い。

- 〈数学〉

- 「数と式」と「関数」の領域の平均正答率は全国平均を下回り、依然課題が見られる。

- 正答数の分布をみると数学ABとも上位層が少なく、中位層が多くなっている。

- 「理由を説明する」といった問題の無解答率が高く、説明を求められる問題に対する抵抗感がうかがえる。

- 〈理科〉

- 全観点で全国平均を1から2ポイント下回り、課題が見られる。

- 正答数の分布をみると上位層が少なく中位層が多くなっている。

ウ意識調査

強み

- 自分の住んでいる「地域の行事に参加する」ことや「地域や社会で起こっている問題や出来事に関心があるか」という問いに対して、小学生では8.4ポイント、中学生では5.9ポイント全国値より高く、自分の住んでいる地域に対しての意識が高い。

- 家庭での学習習慣が小学生、中学生ともに向上しており、全国値より高い(小学生:「授業の予習復習をする」+6.1ポイント、「計画を立てて学習する」+8.1ポイント、「教科書を使って自学自習する」+8.0ポイント、「1時間以上学習する」+3.7ポイント中学生:「授業の予習復習をする」+5.4ポイント、「計画を立てて学習する」+7.0ポイント、「教科書を使って自学自習する」+3.0ポイント)。

課題

- 小学生中学生とも、調査問題の解答時間を短いと感じている者が多い。問題を早く正確に読み取り、解答につなげるという点で課題が見られる。

- 中学生では、「平日に学校以外でどれくらい学習するか(塾、家庭教師等を含む)」という問いに対して、全国平均値より1時間以上の生徒が8.0ポイント、2時間以上の生徒が17.1ポイント低い。昨年より4ポイント上がっているが、依然低い状況である。

島根県学力調査

平成30年12月11日実施

ア.小学校

- 今年度の調査から対象は県内すべての5年と6年になり、教科は国語、算数のみとなった。

- 全ての調査で島根県平均(以下、「県平均」という)を上回った。特に小6については国語で1.7ポイント、算数については1.4ポイント上回った。

- 学校別に見ると、各学年、各教科において、平均正答率のばらつきが23ポイントから34ポイント程度あり、学校ごとの差が認められた。

- 国語は漢字の読み書き、算数の基礎的な計算や図形の面積の求め方については正答率が高かったが、国語では複数の文章を読んで違いをまとめること、算数では立体図形や割合に関する問題に課題が見られた。

イ.中学校

- 中学校では対象は県内すべての1年と2年になり、教科は国語、数学、英語のみとなった。

- 昨年度の引き続き全ての調査で県平均を上回った。特に課題とされている数学については、中1で2.1ポイント、中2で3.1ポイント県平均を上回っており、指導の成果が表れていると考えられる。

- 学校別にみると各教科において平均正答率のばらつきが17から22ポイント程度あり、学校ごとの差が認められた。

- 国語は話し合いの話題や方向を的確にとらえ、共通点や創意を整理しまとめる力、数学は基礎的な計算問題を解く力、英語では英文の読解力、語彙や文構造の理解度は高かったが、国語では複数の情報を整理して自分の考えをまとめる力、数学では文章やデータかを読み取って式に表すこと、英語では既習内容を活かして英文で表現することに課題が見られた。

ウ.意識調査

- 「難しいことも失敗を恐れず挑戦する」「自分にはよいところがある」「まわりから認められている」と回答した児童生徒はどの学年も県平均を上回り、自己肯定感が高いことがうかがえる。

- 「総合的の時間に自分で課題を立てて情報を集めている」「総合的の時間で集めた情報を整理し考え、発表に取り組んでいる」と回答した児童生徒は全ての学年で県平均を上回った。各校で課題解決型の学習が進められてきていることが分かる。特に授業で話し合い学習や自分の考えを発表する機会があると回答した児童生徒は80%以上となり、児童生徒が主体的に授業に取り組めるように授業が工夫されている。

- 「学校図書館を使った授業は好きだ」「学校図書館を使った授業は他の授業でも役立っている」と回答した児童生徒は、多くの学年で県平均を上回り学校図書館活用教育が各校で進められている。その一方で、授業以外で学校図書館に週1回以上足を運ぶ児童生徒は県平均を下回り、授業以外に分からないことや調べたいことがあれば児童生徒が自主的に図書館を活用するための手立てが必要である。

- 平日の家庭学習時間が1時間以上と回答した児童生徒は小学校が5年で約56%、6年が65%、中学校で1年が63%、2年が57%で中学校では県平均を上回り改善がみられたが、小学校では県平均を下回った。また学校の宿題をしていると回答した児童生徒は県平均を下回り、宿題の取り組み方にも課題がみられた。

- 地域や社会で起こっている問題や出来事に関心があり、地域や社会をよくするために何をすべきか考えたことがある児童生徒は県平均に比べて高いが、地域の行事に参加している児童生徒は県平均に比べて低く、興味はあるが活動に参加する機会が少ない状況が見られた。

対策

- 学力調査結果を取りまとめ、各校で分析と対策を検討し、授業改善に活かしていく。

- 小中一貫教育の視点を生かし、小学校6年生を対象とした復習用問題集を各学園で作成したり、春休み中に小中の教職員が協力して補充学習会を開催したりするなど、各学園で工夫して子どもたちの学力補充に努める。

- 松江市教育委員会では、指導主事訪問指導等を通じて学校からの相談に乗ったり、取組のポイントを知らせたりして各学校の取組を支援するとともに、学力向上研修会等により、教師の授業力・指導力の向上を図っていく。

3.保護者・地域の皆さまへ

皆さまには、この度の公表内容に加え各学校から提供される情報(学校だよりやホームページ等)をご覧いただきますとともに、家庭学習と生活習慣の確立やキャリア教育(生き方指導)、メディア接触や地域とのつながりの望ましい在り方等について家庭が果たすべき役割もご理解いただきたいと思います。

子どもたちの健全な成長のために、教育委員会や学校としても今後とも一層努力してまいりますが、保護者の皆さまやご家庭の協力も不可欠であると考えています。今後とも互いに連携した取組を進めていきたいと思いますので、ご理解とご支援をいただきますよう、お願いいたします。

併せて、次の点についてもご理解ください。

- ア.今回の公表は、学校の序列化やランク付けを意図したものではありません。ご覧になる皆さまも趣旨をご理解いただき、公表内容の取り扱いについては適切なご判断をお願いします。

- イ.公表する調査結果は学力の一部を表したものであり、学校教育の成果の全てではありません。また、各学校の受検者数が大きく異なる現状があること等もご理解願います。

- ウ.平成27年度からは、教科の学力だけでなく体力の状況についても公表することとしました。

(注意)平成30年度結果の掲載時期は、平成31年4月を予定しています。

なお、今回公表します調査結果は、第一義的にはこれまでの松江市の学校教育における松江市教育委員会の取組の結果であると受け止め、今後の対策や施策を講じる礎にしなければならないと考えています。ご意見やご要望等がありましたら、積極的にお寄せください。

4.公表にあたって留意した事項

- ア.個人が特定される恐れのある、実受検者数が10名以下の学校(島根県学力調査においては、実受検者数が10名以下の学年がある学校)については非公表としています。但し、当該学校からの希望があれば公表します。

- イ.公表の影響等については、実施後3から5年を目途に、教育委員会において検証等を行います。なお、検証等の具体的な方法は今後検討することとしています。

- ウ.平成29年度より、国が都道府県別の平均正答率についてすべての公表・提供資料を整数値に変更したため松江市及び各学校の公表も整数値で公表します。(全国の平均正答率、領域別正答率は小数値で公表・提供されています。)

5.調査対象の児童生徒数

(1)全国学力・学習状況調査(平成30年4月17日実施児童生徒総数)

- 小学校6年生1,709人、中学校3年生1,548人

(2)島根県学力調査(平成30年12月11日現在)

- 小学校5年生1734人、小学校6年生1710人

- 中学校1年生1477人、中学校2年生1546人

6.調査問題

(1)全国学力・学習状況調査

国立教育政策研究所のホームページに掲載されています。

教育課程研究センター「全国学力・学習状況調査」(国立教育政策研究所のサイト)(外部サイト)

(2)島根県学力調査

- 調査問題の一般公開はされていません。

7.松江市全体および各校の調査結果

学力調査結果および、生活意識調査について掲載しています。

松江市全体の調査結果

ア.全国学力・学習状況調査

小学校分析・対策シート (PDFファイル: 463.1KB)

中学校分析・対策シート (PDFファイル: 541.6KB)

イ.島根県学力調査

小学校分析・対策シート (PDFファイル: 531.1KB)

中学校分析・対策シート (PDFファイル: 550.7KB)

正答数分布状況(全国学力調査)

生活・学習意識調査結果(県学力調査)

学校別調査結果

松江市が進めている、小中一貫教育の校区ごとに学校別のシートを公開しています。「学園名」は中学校区を総称する「愛称名」として使用しています。非公開の学校についてはPDFの表示はついていません。

千鳥の杜学園

嵩の杜学園

- 第二中学校:全国シート(PDFファイル:402.6KB)、県シート(PDFファイル:1.1MB)

- 川津小学校:全国シート(PDFファイル:441.3KB)、県シート(PDFファイル:1.1MB)

- 母衣小学校:全国シート(PDFファイル:411KB)、県シート(PDFファイル:1.1MB)

- 朝酌小学校:全国シート(PDFファイル:408.6KB)、県シート(10名以下のため非公開)

- 持田小学校:全国シート(PDFファイル:445.1KB)、県シート(PDFファイル:1.1MB)

まつえ天神川学園

津田古志原夢きぼう学園

まつえ湖南学園

湖東かんなび学園

本庄水辺の学園

湖北白鳥学園

- 湖北中学校:全国シート(PDFファイル:434.9KB)、県シート(PDFファイル:1.1MB)

- 古江小学校:全国シート(PDFファイル:425.7KB)、県シート(PDFファイル:1.1MB)

- 大野小学校:全国シート(10名以下のため非公開)、県シート(10名以下のため非公開)

- 秋鹿小学校:全国シート(10名以下のため非公開)、県シート(10名以下のため非公開)

鹿島ふれあい学園

- 鹿島中学校:全国シート(PDFファイル:439.6KB)、県シート(PDFファイル:1.1MB)

- 恵曇小学校:全国シート(PDFファイル:410.1KB)、県シート(10名以下のため非公表)

- 佐太小学校:全国シート(PDFファイル:453.4KB)、県シート(PDFファイル:1.1MB)

- 鹿島東小学校:全国シート(PDFファイル:438.1KB)、県シート(PDFファイル:1.1MB)

しまね潮風学園

海と朝日の美保関学園

やくも意宇学園

玉湯まがたま学園

- 玉湯中学校:全国シート(PDFファイル:405.1KB)、県シート(PDFファイル:1.1MB)

- 玉湯小学校:全国シート(PDFファイル:447.4KB)、県シート(PDFファイル:1.1MB)

- 大谷小学校:全国シート(10名以下のため非公開)、県シート(10名以下のため非公開)

宍道みずうみ学園

- 宍道中学校:全国シート(PDFファイル:401.5KB)、県シート(PDFファイル:1.1MB)

- 宍道中学校大野原分校:全国シート(10名以下のため非公開)、県シート(10名以下のため非公開)

- 宍道小学校:全国シート(PDFファイル:427.8KB)、県シート(PDFファイル:1.1MB)

- 来待小学校:全国シート(PDFファイル:463.3KB)、県シート(PDFファイル:1.1MB)

- 来待小学校大野原分校:全国シート(10名以下のため非公開)、県シート(10名以下のため非公開)

義務教育学校八束学園

ほっとハート東出雲学園

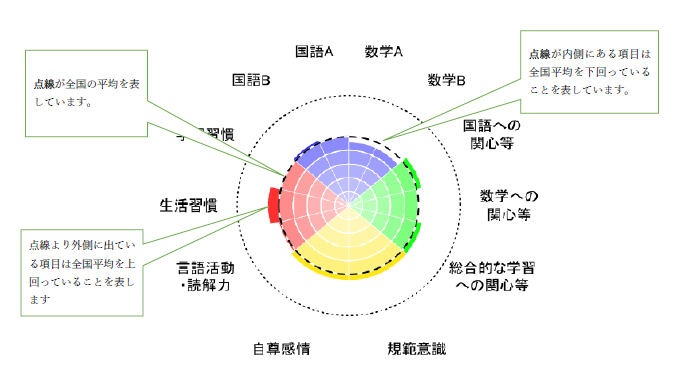

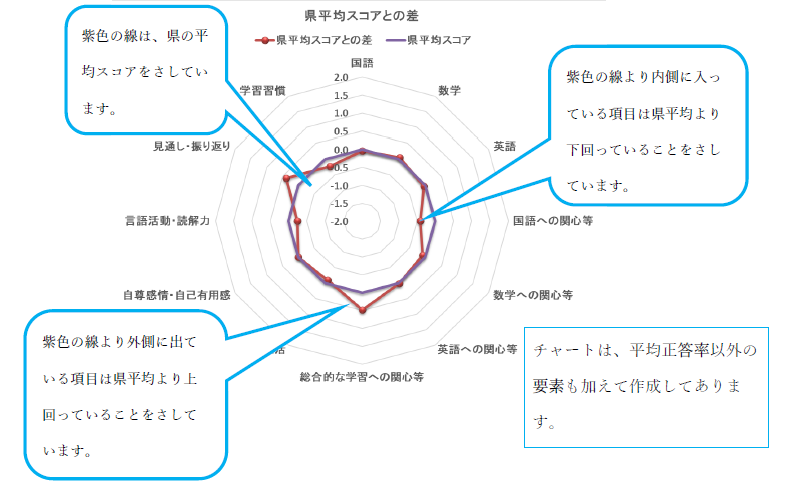

レーダーチャートの見方

ア.全国学力・学習状況調査

イ.島根県学力検査

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課

電話:0852-55-5417(学び推進係)

電話:0852-55-5428(保健体育係)

電話:0852-55-5416(学事係)

電話:0852-55-5078(ICT教育推進係)

電話:0852-55-5551(ICT教育整備係)

ファックス:0852-55-5251

お問い合わせフォーム

更新日:2023年10月30日